Johanniskraut ist durch seine stimmungsaufhellenden Effekte bekannt. Weniger bekannt hingegen ist seine Anwendung bei Hauterkrankungen wie z. B. Schuppenflechte oder trockener Haut, bei Wunden, Sonnenbrand, bestimmten Gelenkentzündungen (wie der rheumatischen Arthritis) oder Muskelschmerzen. Bereits in der Antike wird die Anwendung von Johanniskraut gegen Mattigkeit und Niedergeschlagenheit erwähnt. Im Mittelalter schrieb man diesem „Hexenkraut“ sogar magische Kräfte zu. So waren die damaligen Gelehrten davon überzeugt, dass der rote Pflanzensaft die „Melancholie“ und „Schwermut“ heilen könne. Heute kennt man Johanniskraut vor allem als Tee, Tinktur, Öl, Salbe, Saft oder Pulver. Viele Menschen gehen an der Pflanze achtlos vorüber, da das Wissen über ihr Aussehen nicht so präsent ist, wie das Wissen über ihre Wirkung als Antidepressivum. Dieser Beitrag befasst sich neben den botanischen Merkmalen vor allem mit der äußerlichen Anwendung von Johanniskraut als „Rotöl“.

Echtes Johanniskraut

(Hypericum perforatum)

Erkennungsmerkmale von Hypericum perforatum

Vom Aussehen des Krautes her rühren viele seiner Namen. Die Gattung Hypericum (Johanniskräuter) beinhaltet etwa 400 bekannte Arten, von denen ca. 10 in Mitteleuropa beheimatet sind. Den größten Teil der Gattung bilden Bäume und Sträucher in den Tropen und Subtropen. Gemeinsam sind ihnen Sekretbehälter oder Sekretgänge in verschiedenen Pflanzenorganen. Zudem findet sich eine klare Gliederung in Kelch und Krone. Die Staubblätter sind abwechselnd zu den Blütenblättern in 5 Staubblattkomplexen angeordnet. Zur Reifezeit entwickeln sich Kapseln, die sich im Bereich der Scheidewände öffnen. Die heilkräftigste Pflanze der Gattung ist das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum), eine Staude aus der Familie der Hartheugewächse (Hypericaceae), die gerne auf trockenen Wiesen, sonnigen Felshängen, Hügeln, Böschungen oder Wald- und Wegesrändern wächst. Dieses kann an folgenden Merkmalen von anderen Johanniskräutern unterschieden werden:

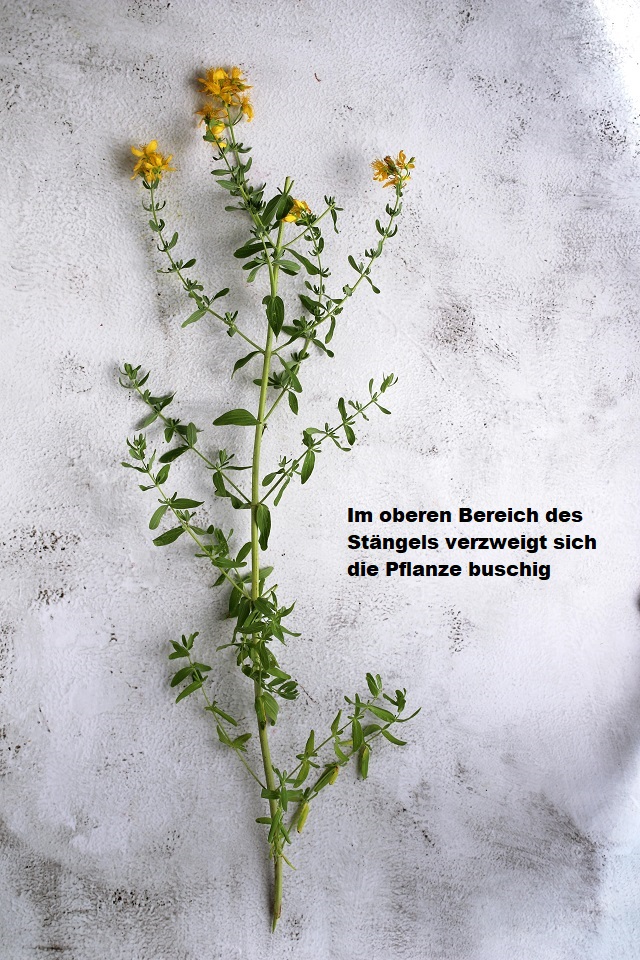

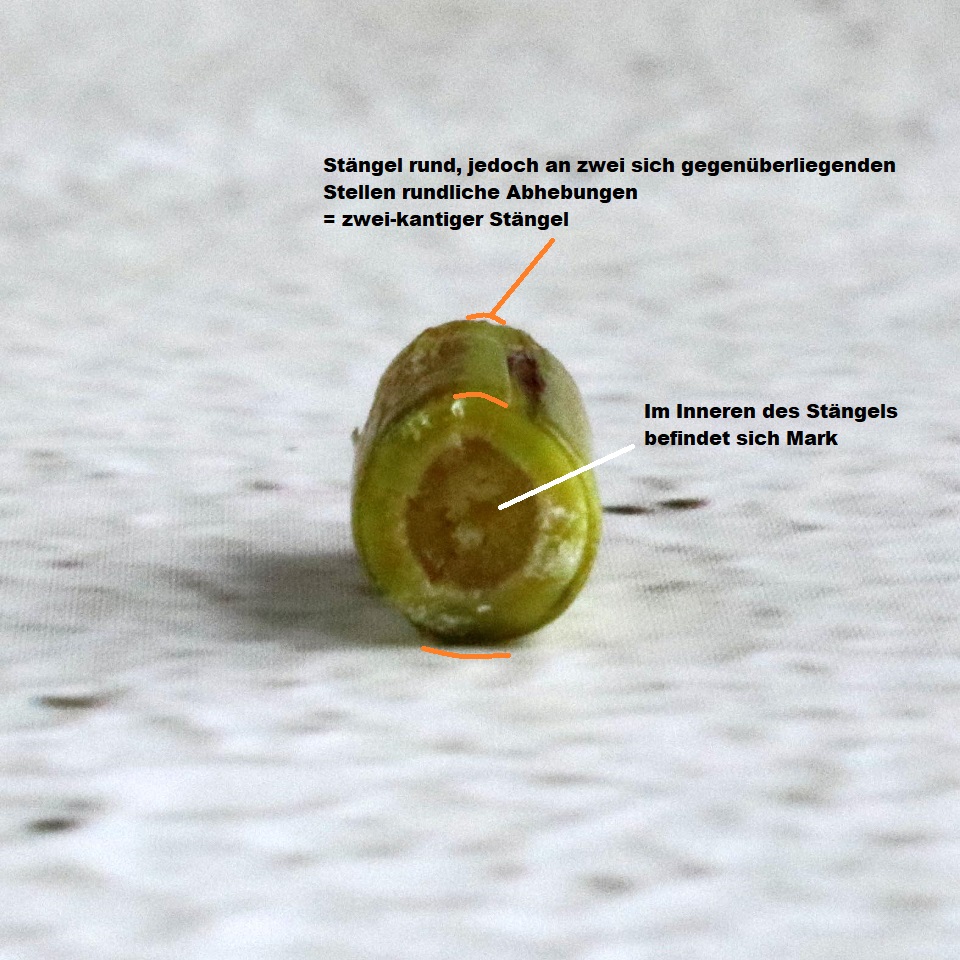

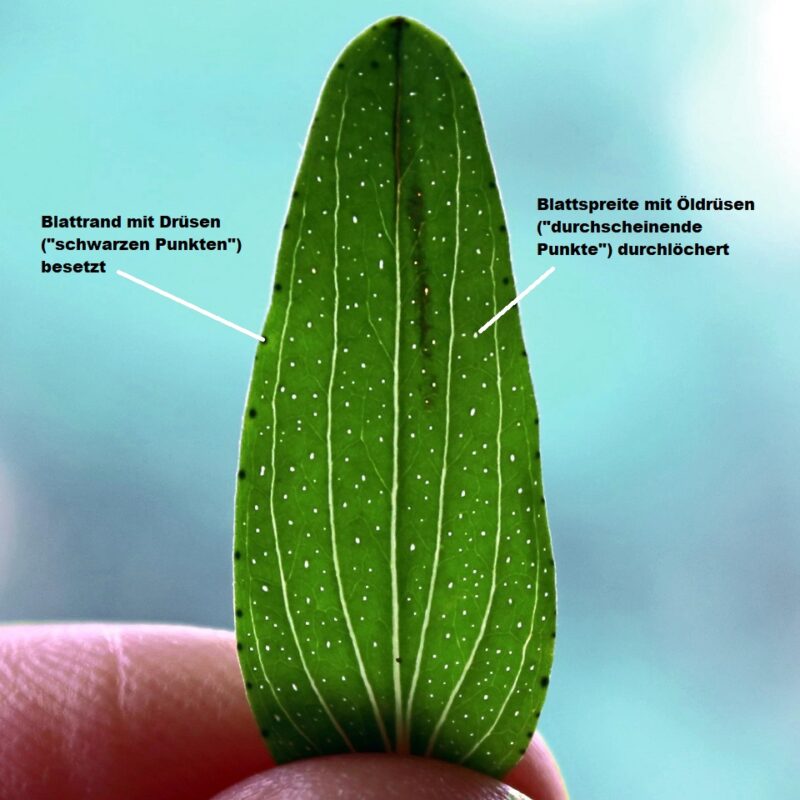

Im Gegensatz zu anderen Johanniskrautarten besitzt Hypericum perforatum einen zwei-kantigen Stängel, der innen markig gefüllt ist. (Der Stängel ist im Inneren also nicht hohl.) Das Merkmal des zwei-kantigen Stängels kommt bei keiner anderen Johanniskrautart vor. Im oberen Bereich des Stängels verzweigt sich die Pflanze buschig. Die Laubblätter sind mehr oder weniger sitzend. Ihre Blattspreite ist dicht mit durchscheinenden Punkten besetzt, den Öldrüsen, und der Blattrand mit schwarzen Drüsen punktiert. Diese durchscheinenden „Punkte“ sind Gewebelücken, die durch die Spaltung oder das Auseinanderweichen von Zellwänden entstanden sind. In diesen eingelagerten Drüsen konzentriert sich eine Flüssigkeit aus hellem, ätherischen Öl und Harz. Da sie nicht mit Blattgrün verdeckt sind, wirken sie durchscheinend.

Ziehe die Linien mit den Pfeilen nach rechts oder nach links, um das Bild mit oder ohne Beschriftung sehen zu können.

Von diesen Drüsen leitet sich der Namensteil „perforatum“ ab, der auf das perforierte Aussehen der Blätter hinweist. Dem lateinisch-griechischen Name Hypericum schreibt man zwei verschiedene Ursprünge zu. Der Name leitet sich von „Hyper“ (= über) und „eikona“ (= Bild) ab. Zum einen wird vermutet, dass diese Bezeichnung daher komme, das die alten Griechen und Römer ihre Götterdarstellungen zum Schutz vor bösen Geistern mit Johanniskraut behängten. Zum anderen vermuten Historiker, dass der Name daher rührt, dass man durch die perforierten Blätter ein „Bild“ schimmern sieht. Einer Legende nach, soll der Teufel diese Löcher im Zorn in die Blätter gestochen haben, da die Pflanze Stichverletzungen heilt. Aufgrund der durchlöcherten Blätter und des blutroten Farbstoffes wurde die Pflanze nach der Signaturlehre gegen selbige eingesetzt.

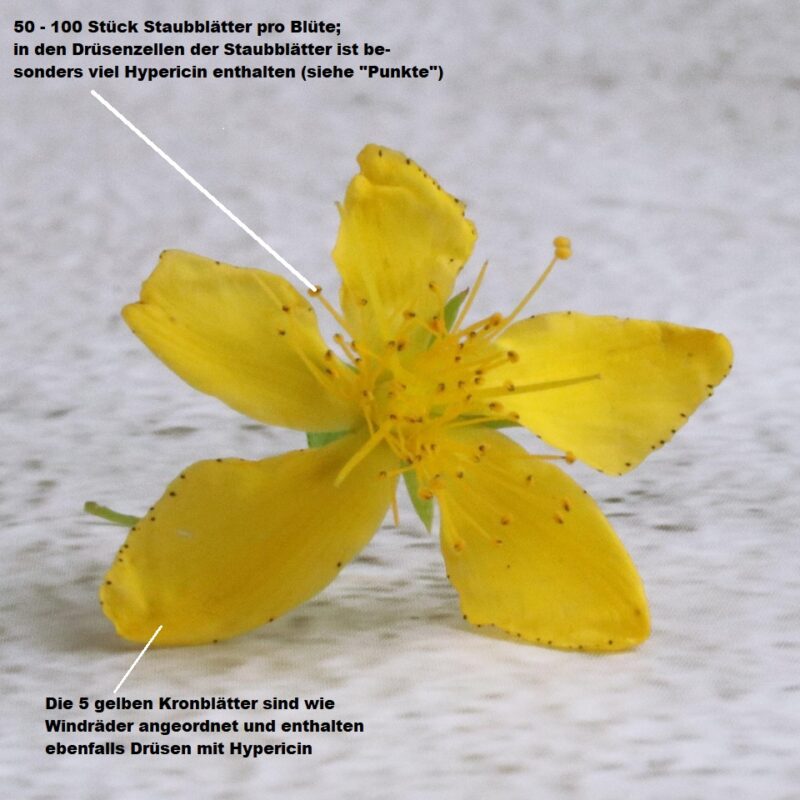

Das Echte Johanniskraut blüht von Juni bis August. Der Blütenstand ist eine reichblütige Scheindolde. Die Blüten sind radiärsymmetrisch und fünfzählig und besitzen oft schwarze Drüsen oder „Streifen“. Optisch ähneln die Blüten gelben Windrädern oder kleinen „Sonnenrädern“ mit ihren 1 – 3 cm langen, ovalen Blütenblättern. Die gelben Kronblätter enthalten in Gewebslücken das blutrote Hypericin, das beim Zerreiben auf den Fingern eine rot-violette Färbung hinterlässt. Ursache ist die Berührung der Inhaltsstoffe mit der Luft (Oxidation). Hypericin gilt als der wichtigste Inhaltsstoff des Echten Johanniskrauts. Dieser steckt in allen Pflanzenteilen insbesondere in den Staubgefäßen. Die zahlreichen Staubgefäße (Staubblätter, Stamina), ca. 50 – 100 Stück pro Blüte, umgeben in Büscheln angeordnet einen oberständigen Fruchtknoten.

Zerquetscht man die Blüten, so besitzen diese einen leicht bitter-harzigen Geschmack und ein leicht süßes, balsamisches Aroma. Im Winter sterben die oberirdischen Pflanzenteile ab. Der weit verzweigte Wurzelstock treibt im Frühjahr neu aus.

Das Echte Johanniskraut trägt viele Namen

Das Echte Johanniskraut wurde volkstümlich früher als „Herrgottsblut“ bezeichnet. Dieser Name bezieht sich, wie auch der Name „Johanniskraut“, auf Johannes den Täufer, da die Pflanze um den Johannistag herum blüht. Der Johannistag ist der 24. Juni.

Johannes der Täufer und die Sonnenwende

Johannes gilt als Märtyrer, den König Herodes gefangen nahm und töten ließ, sowie als der letzte Prophet vor dem Auftreten Jesu. Da der Johannistag (der vermutete Geburtstag des Johannes) in kurzem zeitlichen Abstand zur Sommersonnenwende zwischen dem 20. und 22. Juni stattfand, welches als Fest des Sommerhöhepunktes gefeiert wurde und wird, ist er durch große Volkstümlichkeit und Symbolik geprägt. Denn mit dem Höhepunkt des Sommers (und Johannes eigenem Leben) kündigen sich sowohl Vergehen und Tod (Johannes Enthauptung) als auch Platz für Neues (Jesus) an. Auf Letzten richtet sich nun der Blick als Erlöser der Menschheit nach Johannes Tod. So spielen nicht nur die Geburt, sondern auch Johannes Tod eine Rolle. Denn dieser wurde in der christlichen Mythologie zur Mittsommerzeit geköpft. Sein Blut tropfte auf die Erde und aus ihm entstand das Johanniskraut. Johannes Blut ist heute noch in der Pflanze vorhanden und gilt als heilsam, da es u. a. hilft, Wunden zu heilen. Man kann es sehen, wenn man die Blüten zerreibt und ein rot-violetter Farbstoff austritt.

Von den heutigen Bräuchen an diesem Tag ist meist noch das Johannisfeuer bekannt, ein heidnischer Brauch (Sonnenwendfeuer), der vom Christentum aufgenommen wurde. Als Sommer galt damals die Zeit vom 01. Mai bis zum 31. Juli. In der Mitte liegt der 21. Juni. Zu dieser Zeit sammel(t)en Frauen die Sonnwendkräuter, da nun ihre Heil- und Sonnenkraft am größten ist. Abends wurden diese zu Sträußen oder Kränzen geflochtenen Kräuter gesegnet. Neben Johanniskraut verwendete man auch Schafgarbe, Beifuß, Ringelblume, Holunderblüte oder Kamille.

Nach Johannes dem Täufer wurden etliche Dinge benannt, z. B. Johannisbeeren, Johannisbrot sowie das Johanniskraut. Letzteres verwendete man in den oben genannten Kränzen, die meist aus 9 verschiedenen Kräutern geflochten wurden und die man sich am Johannistag als Schutz vor Dämonen und bösen Geistern über Türen und Fenster hing. Auch legte man diese in der Hoffnung auf Glück und Liebe unter sein Kopfkissen oder warf sie über Häuser, um diese vor Unwetter zu schützen. Es verwundert nicht, dass ein zur Sonnenwende in voller Blüte stehendes Kraut wie das Johanniskraut, dessen goldgelbe Kronblätter wie „Sonnenräder“ strahlen, jenen symbolischen Wert erhielt. Auch in anderen Ländern verweisen die Bezeichnungen für das Johanniskraut noch heute auf Johannes den Täufer. Im Spanischen nennt man es „hierba de San Juan“, im Französischen „Herbe de Saint Jean“ und im Englischen trägt es den Namen „St. John’s wort“.

Weitere Bezeichnungen des Johanniskrauts

Aber nicht nur mit Johannes dem Täufer wurde das Kraut assoziiert. Namensbezeichnungen wie „Christi Himmelsblut“, „Blutkraut“ und „Jesuswundenkraut“ verweisen wie der Name „Johannisblut“ sowohl auf die Bibel als auch auf den roten Farbstoff, der austritt, wenn man die Blüten und Blätter quetscht. Dieser Farbstoff tritt auch in das Johanniskrautöl über und verleiht ihm seine rubinrote Farbe. Andere Bezeichnungen wie „Fieberkraut“, „Mannskraft“, „Wundblume“ oder „Wundkraut“ verweisen auf die frühere oder noch heutige Verwendung des Johanniskrauts. Auch Bezeichnungen, die auf das Aussehen des Krautes Rückschlüsse ziehen lassen wie „Tausendlochkraut“, „Tüpfel-Hartheu“ oder „Durchlöchertes Johanniskraut“ sind zu finden. Sie beziehen sich auf die dicht mit Öldrüsen durchsetzte Blattspreite.

Auch die Anwendung als Schutz gegen Böses spiegelt sich in der Namensgebung wieder. So wird die Pflanze auch „Hexenkraut“, „Unser Frauen Bettstroh“, „Jageteufel“, „Teufelsbanner“, „Teufelsflucht“ oder „Walpurgiskraut“ genannt. Einige mag überraschen, dass auch „Unser Frauen Bettstroh“ zu dieser Gruppe der Bezeichnungen zählt. Otto von Brunfels schreibt dazu: „Von etlichen auch Fuga demonum genennt, darumb / das man meynet / wo solichs Kraut behalten würt / da komm der Teuffel nicht hyn / mög auch kein Gespenst bleiben / und darumb bereüchet man in etlichen Landen die Kindbetterin damit / lassen es aber vor segnen uff unser Frawen Uffart Tag / und haben also ire Kurtzweil damit.“ Das teufelsabwehrende Johanniskraut war auch den Hexen zuwider. Denn diese standen bekanntlich mit dem Teufel im Bunde. Bei Hexenprozessen verabreichte man den Beschuldigten daher einen Johanniskrauttrank, damit der Teufel aus ihnen entfliehe und sie bereit waren zu gestehen.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe

Hypericin

Es ist der wohl bekannteste Inhaltsstoff des Johanniskrauts und einer seiner wesentlichen färbenden Bestandteile. Hypericin ist ein Alkaloid und wurde früher als Arzneistoff hauptsächlich als Antidepressivum verwendet. Die Anwendung ist heute jedoch umstritten, da bislang kein Wirksamkeitsnachweis für die alleinige Anwendung von Hypericin erbracht werden konnte. Die meisten Quellen verweisen darauf, dass als Nebenwirkungen der Einnahme phototoxische Reaktionen der Haut, Augenlinse und Retina auftreten können. Hypericin soll die Fotoempfindlichkeit des Körpers erhöhen können. Nach äußerlicher Anwendung und gleichzeitiger Sonnenexposition können so verstärkt Sonnenbrände und Ödeme auftreten. Ursel Bühring hingegen schreibt, dass es nach einer äußerlichen Anwendung von Johanniskrautöl nicht zu einer Photosensibilisierung komme. Dabei betont sie das Wort „nicht“ durch Fettschrift. Dennoch sollte auch laut ihr im Anschluss auf die Anwendung Sonnenlicht vermieden werden. Genauso wirkt das ätherische Johanniskrautöl (das aus Blüten und Knospen per Wasserdampfdestillation gewonnen wird) laut Eliane Zimmermann nicht photosensibilisierend auf die Haut. Phytotoxische Erscheinungen können vor allem beim Sammeln (Berühren) von Johanniskraut im Sonnenlicht auftreten. Durch die innerliche Einnahme kann zudem die Wirksamkeit der Antibabypille herabgesetzt werden. (Siehe auch: Risiken von Johanniskrautöl)

Da sich Hypericin bevorzugt in krebsartigem Gewebe ansammelt wird es sowohl in der Fluoreszenzdiagnose als Indikator für Krebszellen als auch in der photodynamischen Krebstherapie eingesetzt. Nach der Einnahme von Hypericin wird der Patient mit einem spezifischen Lichtspektrum bestrahlt, was zu einer Reaktion mit Sauerstoff führt und zur Bildung von Sauerstoffradikalen, welche die Krebszellen schädigen und zum Absterben bringen. Aufgrund seiner Reaktion mit Licht, Sauerstoffradikale zu generieren, wirkt Hypericin zudem antiviral. Die so erzeugten Sauertoffmoleküle sind toxisch und zerstören organisches Material wie Zellwände, Virenhüllen oder genetische Information. Unter Ausschluss von Licht werden mit Hypericin inkubierte Viren nicht zerstört.

Hyperforin

Hyperforin (Flavonoid) ist ein weiterer Hauptbestandteil des Johanniskrauts und in höherer Konzentration vorhanden als Hypericin. Eine der Hauptwirkungen von Hyperforin ist seine antidepressive Wirkung, indem es die Wiederaufnahme der Neurotransmitter Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, GABA und Glutamat aus dem synaptischen Spalt hemmt. Auf diese Weise verhindert Hyperforin wie die meisten chemischen Antidepressiva, dass bestimmte Botenstoffe zu schnell wieder ins Nerveninnere zurückgepumpt werden. Dadurch entsteht an den Kontaktstellen benachbarter Nervenzellen eine erhöhte Konzentration, die stimmungsaufhellende Signale verlängert und intensiviert. Hyperforin bindet zudem an bestimmte Enzyme und ruft dadurch stärkere Hemmwirkungen an Enzymsystemen hervor als Hypericin. Der Stoff steckt nur in den frischen Blüten des Johanniskrauts sowie in höherer Konzentration in den grünen Samenkapseln.

Hyperforin ist zudem jener Stoff, der für die Wundheilung zuständig ist. Das Rotöl wirkt aufgrund seines hohen Flavonoidgehaltes entzündungshemmend. Aufgrund des hohen Gerbstoffgehaltes adstringierend und blutstillend. Und aufgrund des Hyperforins antibakteriell, da dieses zu gewissen Anteilen bekannten Antibiotika ähnlich ist. So wirkt es viruzid, antimykotisch sowie bakterizid gegen grampositive Bakterien, multiresistente Staphylokokken sowie gegen penicillinresistente Staphylococcusaureus-Stämme. Ihm wird zudem eine schmerzstillende Wirkung nachgesagt sowie die Förderung einer guten Narbenbildung. Neben Hyperforin wirkt u. a. auch das im Johanniskraut vorkommende Germacren D (Sesquiterpen) hautpflegend.

Bisher ist nach wie vor unter Wissenschaftlern umstritten, welche Stoffe im Einzelnen für die eine oder andere Wirkung verantwortlich sind. Vieles spricht anscheinend dafür, dass die Inhaltsstoffe in ihrer Gesamtheit wirken. Es wird vermutet, dass die stimmungsaufhellenden, emotional ausgleichenden und leicht antidepressiven Wirkungen auf das Zusammenwirken der roten Farbstoffe mit den ätherischen Ölen der Johanniskrautblüten zurückzuführen sind.

Bei welchen Beschwerden wird Johanniskrautöl (Rotöl) angewandt?

Johanniskrautöl wirkt

- kühlend

- schmerzlindernd

- desinfizierend

- entzündungshemmend

- muskelentspannend

- keimtötend

- innerlich angewandt: stimmungsaufhellend

Dabei kann es sowohl innerlich als auch äußerlich angewandt werden. Innerlich verwendet man es, um Nerven, Herz und Kreislauf zu stärken, sowie um Magen und Darm zu schützen. Dazu wird allgemein bei Erwachsenen eine Dosierung von 2 – 3 x täglich 1 TL Öl auf nüchternem Magen empfohlen. Die Anwendung und Dosierung erfolgt dabei auf eigene Gefahr und sollte im besten Fall in Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker erfolgen. Äußerlich wird das Öl bei Verstauchungen, Prellungen, Muskelverspannungen und -schmerzen, Hexenschuss, Sonnenbrand, kleinen Brandwunden, Wunden und Wundliegen verwendet. Auch zur Pflege trockener und aufgesprungener Haut und als Badezusatz ist es geeignet.

Was muss bei der Herstellung von Rotöl beachtet werden?

Verwende frisches Kraut

Bei der Herstellung von Johanniskrautöl solltest du frisches Kraut verwenden! Denn durch das Trocknen der Pflanze gehen wertvolle Wirkstoffe wie z. B. Hyperforin verloren. Diese Stoffe kannst du im Öl jedoch konservieren, was Rotöl besonders wertvoll macht. Um eine möglichst hohe Konzentration an Hyperforin im Johanniskrautöl zu erreichen, wird empfohlen mit der Ernte des Krautes bis Juli zu warten. Denn ab Juli werden die grünen Samenkapseln sichtbar, die besonders viel des Wirkstoffes beinhalten. Alternativ können die Samenkapseln in bereits vorhandenem Rotöl ein zweites Mal über mehrere Tage bis Wochen mazeriert werden. Manche Autoren empfehlen, das Kraut über Nacht anwelken zu lassen, damit die Gefahr der Schimmelbildung im Öl minimiert wird.

Verwende das ganze Kraut

Zu diesem Punkt gibt es noch keinen Konsens. Denn trotz zahlreicher Analysen der chemischen Bestandteile ist bis heute unklar, wie und weshalb Johanniskraut zur Heilung beiträgt. Dementsprechend gibt es unterschiedliche Auffassungen zur besten Verarbeitungsart des Johanniskrauts. Einige verwenden lediglich die Blüten zur Herstellung von Johanniskrautöl, Tees oder Salben. Andere verwenden sowohl Blüten als auch Blätter, (meist der oberen 10 cm des Krautes) um eine möglichst hohe Konzentration wirksamer Inhaltsstoffe wie z. B. Hypericin zu gewinnen. Da man jedoch nicht genau weiß, wie Johanniskraut wirkt, macht es Sinn das gesamte Kraut (die gesamten oberirdischen Teile der Pflanze) zu verwenden. Denn nur so bleiben alle Inhaltsstoffe des frisch geernteten Krautes erhalten und können ihre wirksame Kraft als Ganzes entfalten. Man fängt somit die gesamte „Energie“ der Pflanze ein und beschränkt sich nicht nur auf ein paar wenige Wirkstoffe (wie z. B. Hypericin aus den Blüten). Dabei liefern die Blätter ätherisches Öl, die Blüten und Knospen Hypericin und Flavonoide und die grünen Samenkapseln Hyperforin. Bereits unsere Vorfahren nahmen die gesamten Triebspitzen in unterschiedlichen Stadien (blühend, mit grüner Samenkapsel), um die unterschiedlichen Wirkstoffe einzufangen.

Das Kraut nicht waschen

Um den Wassergehalt im Öl möglichst gering zu halten, sollte das Kraut nicht gewaschen werden. Denn ein zu hoher Wassergehalt im Öl sorgt dafür, dass das Öl kürzer haltbar ist und anfälliger für Schimmel wird. Achte deshalb bereits beim Pflücken darauf, dass du Verunreinigungen vermeidest und nur saubere Pflanzen pflückst.

Direktes Sonnenlicht

Auch zu diesem Punkt gibt es keinen Konsens. Deshalb habe ich mich für die Variante entschieden, bei der empfohlen wird, die zerkleinerten Pflanzenteile, in ein helles Glasgefäß zu gegeben, dass randvoll mit kaltgepresstem Pflanzenöl (meist Olivenöl) gefüllt wird. Der Behälter wird zunächst nur mit einem Mulltuch oder einem Stück Küchenrolle mit Gummiband verschlossen, damit die Feuchtigkeit der Pflanzen entweichen kann, und für 2 – 3 Wochen an einen sonnigen Ort gestellt. (Andere Quellen lassen den Ansatz 6 Wochen in der Sonne stehen.) Falls das Glasgefäß tagsüber an der frischen Luft in der Sonne steht, sollte es nachts in die Wohnung gebracht werden, damit keine Nachtfeuchte in das Glas gelangt. Manche Quellen empfehlen, ein dunkles Gefäß zu verwenden und dieses nicht in die Sonne zu stellen. Doch sowohl Wärme, damit die Wirkstoffe in das Öl übergehen, als auch die Lichteinwirkung, damit sich das Hypericin aus den Vorstufen der Pseudohypericine bilden kann, scheinen wichtig zu sein. Sobald das Öl eine hellrote bis tiefrote Farbe angenommen hat, wird es durch ein Sieb geseiht und in eine dunkle Glasflasche umgefüllt. Bei einem zu langem Ziehen unter Sonneneinstrahlung besteht wiederum die Gefahr, dass die Sonne dem Öl schadet, da sie das wirksame und lichtempfindliche Hyperferin schädigen kann. Dadurch wird das Rotöl weniger wirksam und das Öl schneller verderblich. Ursel Bühring schreibt hierzu, dass es nach neueren Erkenntnissen der Forschungsgruppe um Prof. Dr. Schempp an der Freiburger Universitäts-Hautklinik günstiger ist, die Extraktion im Dunkeln vorzunehmen, da man damit das für die antibakterielle Wirkung verantwortliche Flavonoid Hyperforin erhält. Diese Hinweise finden sich (wie u. a. auch Rudi Beiser schreibt) bereits im Mittelalter, wo das Johanniskraut mit Öl in einem Steingutgefäß lichtundurchlässig der Sonne (Wärme) ausgesetzt wurde.

Johanniskrautöl vs. Johanniskrautsalbe

Allgemein werden in Öl (Öl-Mazerat) andere Bestandteile ausgezogen als in einer Tinktur (Alkohol-Mazerat). Wer demnach „alle“ Wirkstoffe einer Pflanze „einfangen“ möchte, sollte beides herstellen. Für Salben werden Öle verwendet, die gut für die Hautpflege sind wie Jojoba-; Mandel-, Nachtkerzensamen-, Wildrosen oder Olivenöl. Letzteres wird gerne genommen, da es bereits in alten Rezepten Verwendung fand (es war damals schon verfügbar) und kostengünstig ist. Olivenöl wird auch gerne in Salben verwendet (nicht also zur Hautpflege), da es eine lange Trocknungszeit besitzt und nur sehr langsam in die Haut einzieht, was sich an einem fettigen Glanz der Haut zeigt.

Sowohl Öl-Mazerate als auch Alkohol-Mazerate können separat verwendet werden. Tinkturen in Cremes sind jedoch generell milder und hautschonender als wenn diese direkt aufgetragen werden und können dazu beitragen, eine Creme zu konservieren. Auch in Salben, die normalerweise aus einem Öl, einem festen Fett und Bienenwachs / Carnaubawachs als Härtungsmittel bestehen, können Tinkturen beigemischt werden. Das Carnaubawachs (vegan) zieht dabei nicht in die Haut ein, sondern bildet bei häufiger Verwendung einen hauchdünnen Belag auf der Haut, der schützend wirkt. Dadurch bietet eine Salbe Schutz bei Wind, Kälte oder gegen das Eindringen von Keimen, ist aber weniger zur Hautpflege geeignet als eine Creme. Ein Rezept für eine Salbe, die sowohl Johanniskraut-Öl als auch Johanniskraut-Tinktur beinhaltet, findet sich bei Rudi Beiser (siehe: Verwendete Literatur).

Rubinrotes Johanniskrautöl

Johanniskrautöl ist ein kräftig duftendes, dunkelrotes Mazerat aus den Blüten des Echten Johanniskrauts in Pflanzenöl (meist Olivenöl). Traditionell hergestelltes Johanniskrautöl lässt sich schnell und einfach herstellen. Um eine bestimmte Wirkung zu verstärken, kann es sogar mit anderen Pflanzen in Öl ausgezogen werden. So könnte man theoretisch Johanniskraut und Lavendel gemeinsam mazerieren, um die schlaffördernde Wirkung oder das Immunsystem zu stärken. Die in beiden Pflanzen enthaltenen Gerbstoffe üben zudem eine blutstillende, entzündungshemmende und wundheilende Wirkung aus. Diese Methode ist vor allem geeignet, wenn nur sehr kleine Mengen Johanniskraut vorhanden sind.

Grundrezept „Rotöl“

- 40 g frisches Johanniskraut (Blüten, Blätter, Stängel)

- 350 ml Pflanzenöl

Zubereitung

- Schneide das Johanniskraut klein und gib es mit dem Öl in ein durchsichtiges Schraubglas. Decke dieses mit einem Baumwoll- oder Küchentuch ab und lasse das Öl an einem sonnigen Ort 2 – 3 Wochen ziehen.

- Rühre das Öl jeden Tag mit einem sauberen Stäbchen um, damit sich die Wirkstoffe aus dem Johanniskraut im Öl verteilen.

- Sobald das Öl eine dunkle, rote Farbe angenommen hat, spätestens aber nach 2 – 3 Wochen, kannst du es abseihen. Lasse das Kraut dazu in einem Sieb gut abtropfen, aber drücke es nach Möglichkeit nicht zu stark aus, um den Wasseranteil im Öl möglichst gering zu halten. Fülle das Öl in Braunglas oder ein anderes dunkles Gefäß und bewahre es kühl und lichtgeschützt auf. Es ist nun ca. 1 Jahr haltbar. In der Regel hält es sich so lange, wie das Öl haltbar ist (Haltbarkeitsdatum).

Risiken von Johanniskrautöl

Die Verwendung von Johanniskrautöl in der Hausapotheke ist nicht ganz ohne Risiko. Äußerlich angewandt kann Johanniskrautöl die Haut empfindlicher gegenüber UV-Licht machen. (Siehe: „Hypericini“) Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit im Sommer einen Sonnenbrand oder Pigmentflecken zu bekommen. Auch Ödeme können auftreten. Diese Wirkung wurde bei Weidetieren (Schafen und Rindern) beobachtet. Nachdem die Tiere Johanniskraut gefressen hatten und direktem Sonnenlicht ausgesetzt waren, wurde das Hypericin in ihrem Körper aktiviert und führte zu schweren Hautentzündungen. Wer Rotöl auf seine Haut aufgetragen hat, sollte demnach die Haut gut bedeckt halten und sich im Schatten aufhalten. Dabei ist zu beachten, dass UVB-Strahlung zwar durch Glas und dünne Kleidung weitgehend abgehalten wird, nicht aber UVA-Strahlung. Deshalb können UVA-Schäden auch hinter Glasscheiben (z. B. beim Autofahren) oder durch dünne Kleidung hindurch entstehen. Andererseits kann Rotöl wiederum zur Nachbehandlung von Sonnenbrand verwendet werden.

Ein weiteres Risiko besteht, wenn Johanniskraut zusammen mit anderen Medikamenten eingenommen wird, da es deren Wirkung abschwächen oder sogar gänzlich aufheben kann. Inwieweit das für bestimmte Medikamente gilt und ob es auch gilt, wenn Johanniskraut lediglich äußerlich angewandt wird, sollte mit einem Arzt oder Apotheker geklärt werden. Bei folgenden Medikamenten ist u. a. Vorsicht geboten:

- Anti-Baby-Pille

- Antidepressiva

- Antibiotika

- Immunsuppressiva

Erste Hilfe unterwegs mit Johanniskraut

Bei Sonnenbrand und Verbrennung

- Die Pflanzenteile (Kraut, Blüten, Knospen) zwischen den Fingern leicht zerreiben.

- Den Brei auf die betroffene Stellen stellen geben.

- Wichtig: Die betroffenen Stellen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Bei Wunden

- Die Pflanzenteile (Kraut, Blüten, Knospen) zwischen den Fingern leicht zerreiben oder zerkauen.

(Anscheinend helfen die noch nicht ausgereiften Samenkapseln hier am besten.) - Den Brei auf die betroffene Stellen geben.

Innerlich als Heilmittel

- keimhemmend

- entzündungshemmend

- schlaffördernd

- antidepressiv

Verwendete Literatur

Sekundärliteratur

- Beiser, Rudi: Öle, Cremes und Salben aus Heilpflanzen. Wirksame Rezepturen selbst gemacht, Ulmer 2020. S. 93 – 95.

- Büring, Ursel: Praxis-Lehrbuch der modernen Heilpflanzenkunde, Grundlagen – Anwendung – Therapie, Haug 2011. S. 54, 413.

- Burckhardt, Coco: Erste Hilfe mit frischen Wildpflanzen, Die Naturapotheke für unterwegs, Ulmer 2020. S. 54 – 55.

- Eliane, Zimmermann: Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe, Kursbuch für Ausbildung und Praxis, Haug. S. 54, 106, 129 – 130, 161, 219 – 220.

- Gerster, Woflgang: Kräuterwissen – einst und jetzt, Quelle & Meyer 2011. S. 126 – 126.

- Heßmann-Kosaris, Anita: Johanniskraut… wenn die Nerven verrückt spielen, Sanfte Hilfe bei Depressionen und Niedergeschlagenheit, SysteMEDICUS.

- Hinterauer,Michael: Creme, Balsam und Salbe selbst gemacht! Dornbirn 2010.

- Tubes, Gisela: Nutzbare Wildpflanzen gesund und schmackhaft, Quelle & Meyer Verlag 2012. S. 204 – 206; 274.

- Urania-Pflanzenreich in vier Bänden, Blütenpflanzen 2. Die große farbige Enzyklopädie, Urania-Verlag 1994. S. 31 – 32.

- Von Braunschweig, Ruth: Pflanzenöle: Qualität, Anwendung, Wirkung, Stadelmann Verlag 2007. S. 74 – 75.

Internetquellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperforin

- https://de.wikipedia.org/wiki/Hypericin

- https://de.wikipedia.org/wiki/Echtes_Johanniskraut

- https://www.ekd.de/johannestag-Basiswissen-Glauben-56798.htm

- https://www.gesundfit.de/artikel/johanniskrautoel-rotoel-9660/

- https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-192009/wenn-arzneimittel-und-licht-unvertraeglich-sind/