Hast du schon einmal in einem umgebauten Kuhstall übernachtet?! Auf 830 m Höhe und umgeben von Bergen? Ich fand es dort so großartig, dass ich überlege, dort einen dreitägigen Workshop anzubieten. Bis es so weit ist, möchte ich dich auf eine kleine Reise ins wunderschöne Tirol mitnehmen und dir ein paar häufige in Tarrenz und Imst vorkommende Pflanzen vorstellen. Imst ist übrigens nicht nur als Tourismusgebiet bekannt, sondern auch deswegen, da dort 1949 Hermann Gmeiner, aufgrund der Konfrontation mit dem Elend von Kriegswaisen und heimatlosen Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg, den Verein SOS Kinderdorf gegründet hat. Zusammen mit Freunden baute er in Imst das erste SOS Kinderdorf der Welt, welches am 15. April 1951 eröffnet wurde.

Die Alpen

Die Alpen haben viel mehr zu bieten als Edelweiß und Enzian. Denn in den Bergen konnten viele Arten überleben, die es im europäischen Flachland mittlerweile nicht mehr gibt. So bietet die Bergwelt neben Wandern, Klettern und Entspannen auch eine breite Vielfalt an Pflanzenarten. Hier findet man noch wilde Natur in einer der letzten großflächigen Naturlandschaften. Unter anderem begegnen sich hier mediterrane und mitteleuropäische Florenelemente, sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit, mit der die Flora den herausfordernden Lebensbedingungen trotzt. 13.000 verschiedene Pflanzenarten kommen in den unterschiedlichen Vegetationsstufen vor. Ein Drittel davon sind höhere Pflanzen (Gefäßpflanzen), die 39 Prozent der gesamten Flora Europas bilden.

Um diese Vielfalt zu verstehen, muss man ein paar Jahre in der Zeit zurückgehen. Denn die Alpen sind noch gar nicht so alt. Nachdem sich das Urmeer Tethys vor ca. 60 Mio. Jahren zurückgezogen hatte, herrschte ein feuchtes und subtropisches Klima, das zu einem artenreichen, vorwiegend immergrünen Bewuchs führte. Magnolien, Palmen, epiphytische Bromelien, Sumpfzypressen und Mammutbäume prägten das Landschaftsbild. Als sich das Klima verschlechterte und die Alpen vor ungefähr 50 – 30 Mio. Jahren begangen sich aufgrund des Aufeinanderdriftens der Kontinentalplatten Eurasiens und Afrikas zu einem Gebirge aufzufalten, wurden zahlreiche dieser Tropengewächse verdrängt. Doch selbst heute findet man noch kleinwüchsige Verwandte der damaligen Tropenpflanzen im Alpenraum wie z. B. den Frauenmantel, die Hauswurzen oder die in diesem Beitrag vorgestellte Schneeheide.

Das neu entstandene Gebirge wurde in der Folgezeit von bisher nicht vorkommenden Pflanzen besiedelt. Tieflandgewächse, Pflanzen aus Zentralasien und dem Mittelmeerraum wanderten hinzu: Habichtskräuter, Akeleien, Enzianarten, Alpenrosen, Krokusse, Narzissen oder Glockenblumen. Die sich anschließenden Eiszeiten verdrängten wiederum viele dieser Pflanzen in tiefere Lagen, andere wanderten vom Norden Richtung Süden in die Alpen ein. Eine Besonderheit bildeten nach einer Theorie eisfreie Inseln (Nunataks) innerhalb des alpinen Bereichs, da manche Arten hier möglicherweise die Chance bekamen, die Kälteperiode zu überdauern. Diese Orte sind auch heute noch reich an Arten, deren Ursprung im Tertiär liegt. Als die letzte Eiszeit zu Ende ging, kam es zu einer Rückbesiedelung durch zahlreiche Pflanzen und zur Entstehung der noch heute existierenden, großen Waldbestände in den Alpen.

Aufgrund seiner Besonderheiten ist dieser Naturraum auch besonders geschützt. 30.000 Tier- und 13.000 Pflanzenarten, 5000 Gletscher und 5000 Seen kommen im gesamten Alpenraum vor. Ein großer Teil der dort vorkommenden Gefäßpflanzen gilt nach der Roten Liste als gefährdet und sogar 1/5 der z. B. im bayrischem Alpenanteil vorkommenden Biotoptypen ist von völliger Vernichtung bedroht oder stark gefährdet. Gletscherschmelze, Massentourismus oder die globale Erwärmung stellen die größte Gefahr für die Alpen da. Deshalb haben die Umweltministerinnen und -minister der acht Alpenländer (Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowenien und Monaco) sowie die Europäische Union 1991 die Alpenkonvention zum Schutz der Alpen unterzeichnet. Diese trat am 06. März 1995 in Kraft. Sie ist der erste internationale, völkerrechtliche Vertrag zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung der Alpen. Der Sitz des Ständigen Sekretariats befindet sich in Innsbruck.

Was kannst du tun, um die Alpen zu schützen?

Neben den Lösungen auf globaler Ebene, kann jeder Einzelne einen Beitrag zum Schutz der Alpen leisten, indem jeder seine Aktivitäten am Berg möglichst nachhaltig und schonend gestaltet. Neben allgemein ersichtlicher Handlungsweise wie z. B. seinen Müll nicht in der Natur zu hinterlassen, Tiere nicht zu erschrecken oder ihnen zu schaden oder seinen Urlaub nicht in futuristischen, künstlichen Skigebieten und riesigen, landschaftszerstörenden Hotelanlagen zu verbringen, können folgende Hinweise und Projekte zum Schutz beitragen:

Wildpflanzen in Tirol (April)

Die unten aufgeführten Pflanzenarten sind keine vollständige Aufzählung von Wildpflanzen in Tirol. Sie stellen lediglich eine kleine Auswahl im April vorkommender Arten dar. Einige dieser Arten findet man zudem auch in nicht alpinen Landschaften. Zudem sind die Portraits knapp gehalten, so dass sie nur wenige typische Merkmale aufzählen, um den Leser einen kleinen Überblick zu geben. Wer sich genauer über die aufgeführten Pflanzen informieren möchte, z. B. über ihre Erkennungsmerkmale, ihre kulinarische oder heilkräftige Anwendung oder ihre Mythologie, dem sei zu einer Kräuterwanderung oder einschlägiger Literatur geraten.

Die Schlüsselblume ist eine der ersten Frühlingsblumen. Ab März (Primula eliator) und April (Primula veris) öffnen sich ihre Blüten. Blüht sie auf Wiesen und in Gebüschen mit hellgelber Blüte und orangen Saftmalen, dann handelt es sich um Primula veris, die echte Schlüsselblume oder Wiesenschlüsselblume. Fehlen hingegen die Saftmale und die Blume blüht auf besonders feuchten Wiesen oder in Wäldern, handelt es sich um Primula elatior, die hohe Schlüsselblume oder Waldschlüsselblume. Beide Arten gehören zu den Primelgewächsen (Primulaceae). Um die Schlüsselblume ranken sich viele Mythen. Ihre Kraft soll der namengebende Schlüssel sein. Mit ihr können geheime Türen sichtbar gemacht und verschlossene Pforten geöffnet werden. Beide Arten stehen unter Naturschutz und sind vom Aussterben bedroht. Sie dürfen nicht gesammelt werden.

Das Leberblümchen (Hepatica nobilis) gehört zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculacea). Die violetten „Blütenmeere“ des Leberblümchens sind nur für kurze Zeit sichtbar. Die Blüte der Pflanze zeigt sich etwa 8 Tage lang. Erst danach erscheinen die Blätter. Seinen Namen hat das Leberblümchen aufgrund seiner dreiteiligen Blätter erhalten, die im Umriss an die Form der menschlichen Leber erinnern. Zudem lässt der Name auf die volksheilkundliche Nutzung bei Leber- und Gallenbeschwerden schließen. Regionale deutschsprachige Namen beziehen sich auf die Blütezeit (Märzblümchen, Fastenblümchen, Osterblümchen) oder auf Form und Farbe der Blüte (Himmelsstern, Blaue Schlüsselblume). Das Leberblümchen ist nach Bundesartenschutzverordnung in Deutschland „besonders geschützt“. Es darf weder gepflückt noch ausgegraben werden!

Die Schneeheide (Erica carnea) gehört zu den Heidekrautgewächsen (Ericaceae). Ihr lateinischer Name bezieht sich auf den Gattungsnamen, der mit „Heide / Glockenheide“ übersetzt wird sowie das lat. „Carneus“, das sich auf die „fleischfarbige“ Blüte bezieht. Weitere Namen wie Winterheide oder Frühlingsheidekraut nehmen Bezug auf die Blütezeit oder den Standort (Alpenheiderich). Schneeheiden blühen meistens rötlich (rosa), selten weiß. Die Blühfarbe spielte in der Mythologie eine wesentliche Rolle. Denn man verband eine rote Farbe mit Verhexung, Gewalt, Leid, Krieg und Tod, während eine weiße Farbe, die in der Natur viel seltener anzutreffen ist, für Schutz vor Unheil und Glück stand. So sagt man dem rotblühenden Heidekraut nach, dass es auf den Schlachtfeldern früherer Kriege gedieh und die rote Farbe vom Blut der Gefallenen trug.

Die Buchsblättrige Kreuzblume (Polygala chamaebuxus) trägt ihren Namen aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Blätter mit den Blättern des Buchsbaumes. Sie ist ein immergrüner Halbstrauch, der sich u. a. vegetativ durch Ausläufer vermehrt. Weitere Namen lassen auf Standort und Größe der Pflanze schließen (Alpen-Zwergbuchs) oder auf ihr Erscheinungsbild (Immergrüne Kreuzblume). Auf den ersten Blick sieht die Pflanze wie ein Schmetterlingsblütler aus. Jedoch bilden nur die gelben Blätter die Blütenkrone. Die buchsblättrige Kreuzblume wurde von unseren landwirtschaftlichen Vorfahren als Dopingmittel für Kühe genutzt. Unter das Futter gemischt sollte die Pflanze dafür Sorge tragen, dass die Kühe mehr Milch gaben. Darauf weist auch der Name „Polygala“ hin, der übersetzt „viel Milch“ bedeutet.

Mitteleuropäische Fetthennenarten sind saftige, milde oder scharfe Pflanzen, die nur in geringer Menge als Beigabe zu Salaten oder Gemüse genutzt werden sollten. Eine Außnahme bildet der scharfe Mauerpfeffer, der nicht konsumiert werden sollte. Die Felsenfetthenne oder Tripmadam (Sedum rupestre), gedeiht auf lockeren Sand- und Felsenrasen. Der Grundgeschmack der Pflanze ist pikant bis saftig-säuerlich. In Frankreich wird die Staude immer noch als Küchenkraut geschätzt. Im Mittelalter nutzte man die Pflanze als Heilmittel gegen Skorbut. Die Pflanze ist am Grund meist verholzt. Im Gegensatz zu anderen Fetthennenarten laufen ihre länglichen, blaugrün bis graugrün gereiften Blätter spitz zu.

Die Wacholder (Juniperus) sind eine Pflanzengattung der Familie Zypressengewächse (Cupressaceae) mit etwa 50 – 70 Arten. Wacholderarten sind sehr anpassungsfähig. In Bergregionen findet man vor allem Arten, die noch an der Baumgrenze gedeihen. So ist es nicht verwunderlich, dass man während einer Wanderung durch die Tarrenzer Salvesenschlucht auf reichlich Wacholder trifft. Die „Beeren“ des Wacholders sind keine eigentlichen Beeren, da Nadelgehölze keine Früchte, sondern Zapfen ausbilden. Nach der Bestäubung und Befruchtuing vereinigen sich die obersten drei Schuppenblätter und wachsen zu einem kugelförmigen „Beerenzapfen“ heran, der die Samen vollständig umschließt. Diese Beerenzapfen reifen erst im zweiten oder dritten Jahr. Man erkennt reife „Zapfen“ daran, dass sie schwarzblau und fleischig werden und einen wachsähnlichen Überzug erhalten. Vorsicht: Die Zapfenbeeren mancher Wacholderarten sind giftig!

Die weiße Pestwurz (Petasites albus) gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Sie ist als Frühblüher eine wichtige Nektarquelle für Insekten insbesondere für überwinternde Tagfalter wie den Zitronenfalter. Da sie ihre Kraft aus einem unterirdischem Rhizom zieht, benötigt sie im Frühjahr noch keine Blätter um zu blühen. Nach dem Blütenstand wächst die Pflanze weiter und entwickelt ihre Samen, die ab einer gewissen Wuchshöhe entlassen werden, was die Familie der Korbblütler sehr erfolgreich in ihrer Ausbreitung macht. Sobald man die Blätter der Weißen Pestwurz entdeckt, hat die Pflanze also bereits geblüht. Typisch für die Blätter ist ihre weiß-filzige Behaarung auf der Rückseite. Die Pestwurz findet man am selben Standort oft in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Besonders beeindruckend und auffallend sticht das Kalk-Blaugras, auch Gewöhnliche Blaugras oder Moorblaugras (Sesleria caerulea) genannt, mit seiner blauschwarzen bis schwarz-violetten Farbe hervor. Es gehört zur Gattung der Blaugräser (Sesleria) innerhalb der Familie der Süßgräser (Poaceae). Das Kalk-Blaugras bildet dichte Polster und ist in den Voralpen und Alpen verbreitet. Nerds aufgepasst: Auf dieser Schweizer-Internetseite findet man lichtmikroskopische Bilder zur Stamm- und Blattanatomie. Bei Gärtnern ist diese Grasart beliebt, da sie immergrün ist und im Garten für dekorative Akzente sorgt.

Auch den Huflattich (Tussilago farfara) findet man im April bereits in verschiedenen Stadien. Neben Blüten findet man bereits erste Blätter, die nach der Blüte erscheinen. Früher hat man große Huflattichblätter als Zigarre aufgerollt und geraucht. Diese Huflattich-Zigarre war als gesunde Zigarre oder Asthmazigarette bekannt. Bereits im ersten Jahrhundert wurde die Pflanze zum Räuchern verwendet und es wurde geraten, diesen Rauch einzuatmen. Huflattich gilt als eines der wirksamsten Mittel gegen Husten und wird bereits seit über 2000 Jahren genutzt. Da er jedoch Spuren (insbesondere in den essbaren Blüten) von Pyrrolizidin-Alkaloiden enthält, wird empfohlen ihn für max. 2 x 2 – 3 Wochen pro Jahr zu nutzen. Die Alkaloide stehen im Verdacht auf lange Sicht leberschädigend zu wirken.

Der Dreiblättrige Baldrian (Valeriana tripteris) gehört zur Familie der Geißblattgewächse (Caprifliaceae). Seine Blütezeit ist von April bis Juni. Er kommt in den Gebirgen Europas vor u. a. in Deutschland, Österreich, Frankreich oder der Schweiz. Die Art kommt zerstreut bis selten vor. Der Dreiblättrige Baldrian bevorzugt kalkhaltige Schluchtwälder bis felsige Abhänge. Manchmal wächst er auch an steinigen Wegrändern. Er ist auf subalpiner bis montaner Höhenstufe zu finden. Baldrian-Arten ist gemeinsam, dass jede Blüte nur drei Staubblätter besitzt und die Blätter der Gattung (Valeriana) gegenständig angeordnet sind und am Grund eine Rosette bilden. Der Dreiblättrige Baldrian wurde sehr wahrscheinlich ebenfalls heilkundlich verwendet. Über seine Inhaltsstoffe liegen mir jedoch keine Informationen vor.

Kochen am Lagerfeuer

Das Leben auf einer Almhütte oder in einem umgebauten Kuhstall ist wunderschön! Wer sich gut mit Spinnen und Insekten verträgt, gerne bei jedem Wetter barfuß läuft und nachts ohne Heizung auskommt, kommt hier voll auf seine Kosten. Neben Müsli gibt es morgens frische Brötchen vom Bäcker. Mittags gibt es eine Jause für die Wanderung in den Bergen und abends wird zum Ausklang ein Lagerfeuer entfacht und an der Grillstelle noch einmal Wärme für die Nacht getankt. Damit es nicht nur Stockbrot und Tofuwürste gibt, gibt es hier ein eher ungewöhnliches, aber gut funktionierendes Topf-Rezept für deine Feuerstelle 2.0.

Hier kommt das ultimative Gericht für Frühling, Spätsommer und Herbst: Vegane Grammelknödel mit Wiesensalbei und Sauerkraut. Leckerer Umami-Geschmack trifft hier auf eine Würzung aus Wildkraut und Petersilie. Dabei kann man nichts falsch machen. Denn Wiesensalbei kann höchstens mit anderen Salbeiarten verwechselt werden, die allesamt ungiftig sind. Seine Grundrosette ist leicht zu finden, sobald man einmal seinen Standort kennt. Und für alle Nicht-Kräuterhexen gilt, dass Wiesensalbei in diesem Rezept ganz einfach weggelassen oder durch einen höheren Anteil an Petersilie ersetzt werden kann. Das Gericht schmeckt übrigens am besten mit selbstgemachtem Sauerkraut.

Bevor wir mit dem Rezept starten, noch ein paar kleine Anmerkungen. Grammeln sind eine österreichische Spezialität aus Schweinespeck, die gerne als Füllung für Knödel oder Strudel verwendet werden. Dafür wird roher Schweinerückenspeck oder Karreespeck ohne Schwarte in feine Würfel geschnitten. Der Speck wird mit Wasser übergossen und bei kleiner Hitze ausgelassen. Das geschieht unter rühren so lange, bis der Speck braun und schön knusprig und das angefallene Schmalz klar ist. „Vegane Grammeln“ sind natürlich keine „richtigen Grammeln“. Sie bestehen aus knusprig gebratenem Räuchertofu, der zusammen mit Wiesensalbei den Knödeln ein einzigartiges, rauchig-würziges Aroma verleiht.

Sagenumwobener Wiesensalbei

Um Salbei ranken sich viele Sagen. Den Römern galt er als heilig und die Griechen glaubten sogar, dass sie mit seiner Hilfe unsterblich werden könnten. Im Mittelalter gelangte er über die Alpen nach Europa. Seither sah man ihn als heiliges Zauberkraut, das Schutz vor bösen Geistern bietet. Selbst der Pest soll er strotzen.

Da der Wiesensalbei an trockene Standorte angepasst ist und Trockenperioden von zwei Wochen Hitze problemlos übersteht, sind seine Blätter neben der Frühlings- und Herbstküche auch eine Bereicherung für die Sommerküche. Er wächst gerne an sonnigen Plätzen und man findet ihn auf Trockenwiesen oder städtischen Brachflächen, entlang von Wegen oder Straßen, wo er meist in kleinen Gruppen auftritt. Da Wiesensalbei auf Kalk angewiesen ist, gilt er als Kalkanzeiger.

Rezept: Vegane Grammelknödel mit Wiesensalbei

Zutaten für die Füllung

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

10 mittelgroße Blätter Wiesensalbei

½ Bund Petersilie

200 g Räuchertofu

¼ TL Salz

(Papaya)Pfeffer

Bratöl

Zutaten für die Knödel

750 g Kartoffeln (mehlig kochend)

30 g vegane Butter

100 g Weizenmehl

60 g Hartweizengrieß

50 g Speisestärke

1 TL Salz

Sauerkraut

Vegane Butter

Petersilie zum Bestreuen

Zubereitung

- Kartoffeln kochen, schälen, kurz auskühlen lassen und durch die Kartoffelpresse drücken. Vollständig erkalten lassen.

- Währenddessen Zwiebel und Knoblauchzehen schälen. Zwiebel würfeln und Knoblauchzehen fein hacken. Wiesensalbei, Petersilie und Räuchertofu ebenfalls fein hacken.

- Zwiebel, Knoblauchzehen kurz anbraten. Tofu dazu geben und weitere 5 – 10 Minuten braten. Anschließend den Wiesensalbei 2 Minuten mitbraten. Zum Schluss Petersilie, Salz und Pfeffer hinzugeben. Füllung vom Herd nehmen.

- Vegane Butter schmelzen. Mehl, Grieß, Speisestärke und Salz vermengen. Die Kartoffeln mit der veganen Butter vermischen und anschließend unter die trockene Mehlmischung geben und zu einem glatten Teig kneten.

- Den Knödelteig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche ungefähr 5 mm dick ausrollen und darauf Quadrate von 5 – 7 cm Größe schneiden. Auf jedes Quadrat 1 – 2 EL Tofufüllung geben, mit dem Teig ummanteln und mit den Händen zu Knödel rollen.

- Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, die Knödel hineingeben und zugedeckt bei geringer Hitze 10 Minuten gar ziehen lassen. Das Wasser sollte nicht kochen, höchstens leicht köcheln.

- Währenddessen ein großes Stück vegane Butter schmelzen und das Sauerkraut 1 – 2 Min. darin erwärmen.

- Fertige Grammelknödel mittels Schaumlöffel aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und mit Sauerkraut auf einem Teller anrichten. Petersilie über die Knödel streuen und servieren.

AKTUELL verschiebt sich die Veröffentlichung aufgrund unseres Umzuges im Sept. 2023 und der neuen Arbeitssituation vermutlich um ein Jahr.

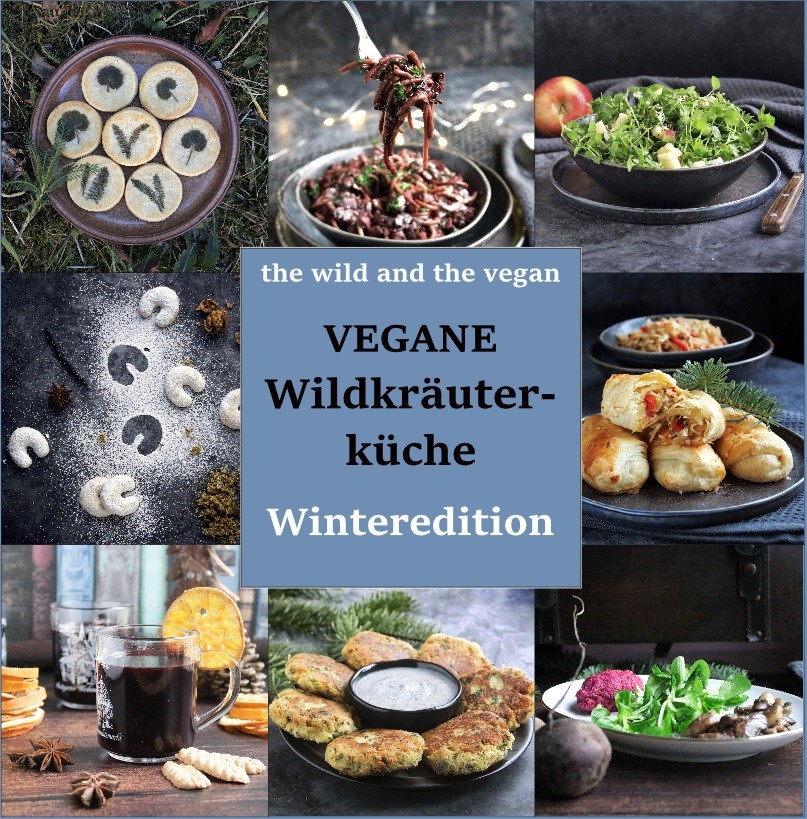

Noch mehr leckere, innovative Rezeptideen mit Wildkräutern findest du in meinem

ab Herbst 2024 erscheinenden Buch

„Vegane Wildkräuterküche Winteredition“

Die Salvesenschlucht

Tarrenz – reich an Sagen und mystischen Plätzen

Tarrenz, ein durch das Rittergeschlecht der Starkenberger sowie den Bergbau geprägter Ort, kennt viele Sagen und mystische Plätze. Aus diesem Grund wird Tarrenz auch Hexendorf genannt. Zum ersten Mal wird der Ort 1265 in einer Urkunde Konrads von Starkenberg erwähnt. Einer Sage nach gibt es oberhalb des Dorfes einen markanten Felsen, den Hexenofen. Nachdem die Kirchenglocke bei Eintritt der Dämmerung zum abendlichen Gebet läutete, sollen sich von dort aus geheimnisvolle Wesen auf den Weg ins Dorf gemacht haben, um nach Kindern Ausschau zu halten, die sich zu dieser Unzeit noch in den Gassen aufhielten. Fanden sie ein Kind wurde es zum Hexenofen verschleppt, wo es gebraten und verzehrt wurde, während die Hexen wildeste Tänze aufführten.

In der Tarrenzer Knappenwelt Gurgltal gibt es eine interessante Dauerausstellung, die sich mit einem im Weiler Strad gefundenen Hexengrab aus dem 17. Jh. beschäftigt. Dort wurde eine als Hexe verurteilte Frau beerdigt, bei der man Utensilien fand, die sie als „Heilerin“ ausweisen. Die Dauerausstellung zeigt wissenschaftlich aufgearbeitet das Leben dieser Frau zur damaligen Zeit.

Die Mythen der Salvesenschlucht

Denkmal für vertane Gelegenheiten (Werner Seidner, 1998)

Als mystischer Ort hat die „Hexenstadt“ Tarrenz einen eigenen verhexten Kinderlehrpfad. Ein Teil des Weges zur Salvesenschlucht und des Kinderlehrpfades überschneiden sich, bevor sie sich später trennen. Auf dem Kinderlehrpfad kann man nicht nur interessante Legenden erfahren, sondern auch sein Wissen über Hexen testen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält am Ende das Lösungswort. Eine Legende handelt vom Starkenberger Schlosswichtele. Diese Wichtel ähnelten oft den Menschen, doch waren sie klein und hässlich. Zu jener Zeit als das Schloss Starkenberg noch in seiner ritterlichen Herrlichkeit erstrahlte, gab es dort einen bäuerlichen Pächter, der mit „seinem“ Wichtele Freundschaft geschlossen hatte, so dass es ein gutes Wichtele war. Es half dem Bauern wo es nur konnte. Gleichzeitig trieb es jedoch auch Schabernack, vor allem mit Leuten, die es narren wollten. So lauerte es einst einer Magd auf, von der es geärgert worden war und sprang ihr, als diese mittags eine volle Schüssel mit Nudeln auftragen wollte, auf den Rücken, so dass diese die Schüssel vor Schreck fallen ließ. Auch hängte es sich gerne an die Wetterfahne und ließ sich im Wind drehen, dass es nur so knarrte.

Die Salvenschlucht

Über Jahrtausende hat in Tarrenz der Salvesenbach eine eindrucksvolle, wenn auch nur teilweise einsehbare Schlucht in den Felsen gegraben, deren Felswände stellenweise eine interessante Faltenbildung zeigen. Auf einem ungefähr fünf Kilometer langen, familienfreundlichen Rundwanderweg durch lichte Kiefernwälder begegnet man im April Leberblümchen, Schneeheide, Huflattich und Wacholder. Wer Glück hat, entdeckt sogar eine der gut getarnten Gämsen im oberen Teil der Schlucht nach dem überqueren des „Hohen Übergangs“, einer schmalen Brücke, unter der der Salvesenbach rauscht und die über einen 40 m hohen Felsspalt führt. Die Gehzeit beträgt in etwa 2 Stunden, bei der 210 Höhenmeter zurückgelegt werden. Entlang des Weges befinden sich der Verhexte Kinderlehrpfad, ein Skulpturenweg sowie ein Wildtiergehege. Die Salvesenschlucht ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus 4206 von Imst aus) erreichbar.

Wildpflanzen in Tirol – Teste dein Wissen!

Nach der kleinen Einführung in die Tiroler Alpenwelt im April bist du nun Profi auf diesem Gebiet! Teste hier dein Wissen an den zehn von mir vorgestellten Wildpflanzen in Tirol. Schau dir dazu die Fotos genau an. Sobald du eine Pflanze erkennst, fährst du mit dem Mauszeiger darüber. Augenblicklich erscheint die Lösung. So kannst du feststellen, ob du richtig liegst.

Hohe Schlüsselblume

Primula elatior

Leberblümchen

Hepatica nobilis

Schneeheide

Erica carnea

Buchsblättriges Kreuzblümchen

Polygala chamaebuxus

Felsen-Fetthenne

Sedum rupestre

Dreiblättriger Baldrian

Valeriana tripteris

Wacholder

Juniperus

Kalk-Blaugras

Sesleria caerulea

Huflattich

Tussilago farfara

Weiße Pestwurz

Petasites albus